julio 4, 2025

Saberes del mar: las embarcaciones indígenas en el Pacífico peruano

Por: Raúl Alencar, doctor en historia colonial

Este artículo propone un ejercicio de exploración histórica y cultural en torno a tres tipos de embarcaciones de origen indígena que jugaron un papel fundamental en la navegación y la economía marítima del litoral peruano durante el periodo colonial: la almadía o balsa de palos, el caballito de totora y la balsa de cuero de lobo marino.

Estas tecnologías náuticas, desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos, no solo persistieron tras la conquista, sino que en muchos casos se adaptaron a las nuevas dinámicas económicas y sociales impuestas por el sistema virreinal. Algunas, como el caballito de totora, siguen en uso hasta hoy; otras, como la balsa de cuero, han desaparecido en tiempos recientes. A través del estudio de estas tres embarcaciones, este artículo busca recuperar una historia del mar contada desde los conocimientos prácticos, los materiales locales y las formas de vida de las comunidades indígenas que habitaron —y habitan— la costa del Perú.

La almadía o balsa de palos

En la costa norte del Perú, las embarcaciones tradicionales se basaban en el uso de troncos de balsa (Ochroma pyramidale), una madera tropical americana conocida por su gran flotabilidad y ligereza. En la costa norte del Perú y en la del actual Ecuador, se desarrolló una notable tradición en la construcción de balsas, aprovechando no solo las propiedades del material utilizado —como la madera de grandes árboles—, sino también el tamaño de estos, que podía alcanzar entre 20 y 40 metros de longitud. Esta característica facilitaba su transformación en plataformas náuticas resistentes y aptas para la navegación y el transporte marítimo (1).

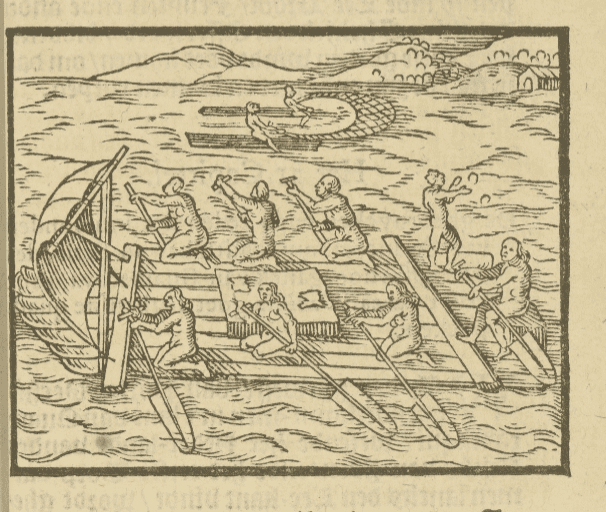

Como se observa en grabados coloniales, estas embarcaciones presentaban diferentes tamaños y sistemas de propulsión, adaptados a sus funciones específicas. Las balsas más pequeñas, de unos 6 metros de largo y 1 de ancho, eran operadas por una sola persona y utilizadas para la pesca costera. Sin embargo, podían modificarse para aumentar su capacidad de carga y tripulación —hasta cuatro personas— ampliando el número y la disposición de los troncos. Este tipo de balsa todavía puede observarse en la región de Sechura, así como en Paita y en Talara, donde algunas comunidades continúan usándolas para faenas pesqueras locales (2).

La propulsión de estas embarcaciones podía ser mediante pértigas, remos o incluso velas. Las velas triangulares, también conocidas como latinas, eran utilizadas en balsas de mayor tamaño, mientras que las más pequeñas actualmente emplean velas al tercio, que ofrecen mejor maniobrabilidad en condiciones costeras (3).

Existen registros históricos de balsas de gran envergadura utilizadas por comunidades indígenas del litoral del Pacífico suramericano. Algunas representaciones del siglo XVII, como la que aparece en la Imagen 1, muestran embarcaciones construidas con troncos de Ochroma, con capacidad para cinco a ocho tripulantes y utilizadas tanto para la pesca como para el transporte de mercancías (4). Otras, aún más grandes —de hasta 25 metros de largo por 7 de ancho— podían transportar al menos seis personas y cargar entre 40 y 50 toneladas. Estas balsas requerían el uso de velas para cubrir mayores distancias, y existen evidencias de que eran capaces de realizar rutas largas, como la que conectaba Colán con Panamá, tal como se sugiere en la escena portuaria de Paita representada en la Imagen 2. No obstante, este tipo de embarcación ha desaparecido por completo. Fueron reemplazados por embarcaciones con quilla y, recientemente, por barcos modernos con motor, de mayor maniobrabilidad y capacidad de carga, que desplazaron estas tecnologías indígenas a pesar de su notable eficacia (5).

El caballito de totora

Entre las embarcaciones tradicionales de destaca el célebre caballito de totora, descrito por los españoles como un haz de tallos de totora (matara) fuertemente atados en forma de cigarro puro, con uno de sus extremos ligeramente levantado. Esta forma curvada recordaba al lomo de un caballo, de ahí su nombre (6). El pescador montaba esta estructura sencilla pero eficaz, como aparece en la Imagen 3, para lanzarse al mar en busca de pesca, maniobrando con pequeñas paletas de madera sujetas al frente. Aunque no era considerado un «barco» en términos europeos, el caballito de totora demostraba una notable funcionalidad. Su uso exigía que el piloto mantuviera las piernas dentro del agua, enfrentando directamente el embate de las olas, lo que requería gran agilidad y destreza para evitar zozobrar (7).

La presencia de esta embarcación no solo se constata en las prácticas actuales, sino también en representaciones antiguas halladas en vasijas de los yungas, donde aparecen diversos tipos de embarcaciones. Entre ellas destaca la balsa de enea, usada para cruzar ríos y propulsada por nadadores, quienes a veces se ayudaban con flotadores de calabazo, según describe el padre Cobo. También se menciona una barca de totora, similar a las utilizadas hoy en el lago Titicaca, lo que sugiere una circulación y continuidad de saberes náuticos entre la costa y el altiplano (8).

En el litoral norte peruano, los caballitos de totora suelen medir entre dos y cuatro metros de largo, diseñados para ser operados por una sola persona. Su ligereza y maniobrabilidad los hacen ideales para la pesca costera en caletas y rompientes. Además, pueden ser fácilmente retirados del agua tras la jornada, lo que favorece su mantenimiento y reutilización (9). Esta embarcación, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue viva en comunidades como Huanchaco, donde se transmite como herencia cultural y técnica de generación en generación.

La balsa de cuero

Más al sur, en las costas de Arequipa, Moquegua y Tacna, así como a lo largo del litoral chileno, se desarrolló una notable tradición marítima basada en la balsa de cuero de lobo marino. Utilizada por pueblos como los changos, esta embarcación combinaba estructuras ligeras de madera con pieles cosidas de manera hermética, que proporcionaban flotabilidad y resistencia al agua salada. Su diseño permitía navegar tanto en zonas costeras como en mar abierto, siendo útil para la pesca, la recolección de mariscos e incluso el transporte de carga o personas (10).

A diferencia del caballito de totora, estas balsas podían tener mayores dimensiones, con capacidad para transportar varios ocupantes o mayor volumen de mercancía como figura en la Imagen 4. Se utilizaron activamente hasta el siglo XIX y hoy son consideradas parte fundamental del patrimonio marítimo indígena del Pacífico sur. Su persistencia histórica refleja no solo la adaptabilidad técnica de estas comunidades, sino también su profundo conocimiento del entorno oceánico (11).

Estas balsas estaban asociadas a actividades altamente especializadas. Se utilizaban redes de entre 3 y 5 metros de alto por hasta 30 metros de largo para capturar peces como la jerguilla, rollizos, pejeperros, cavinzas y canques. El congrio, en cambio, se pescaba desde botes mayores mediante espineles, lo que requería pasar la noche en alta mar. La caza de lobos marinos, especialmente en islas como Chañaral, se realizaba en época reproductiva: los animales eran descuerados y la piel secada sobre estacas durante varios días, mientras que la grasa se cocinaba para obtener aceite. Además, se recolectaban moluscos como la lapa, hervidos y ensartados con hebras de totora para su conservación (12).

Sin embargo, esta tradición ha desaparecido en tiempos recientes. La protección legal de los mamíferos marinos, junto con el cambio en las técnicas y herramientas de la pesca artesanal, ha desplazado el uso de estas embarcaciones. Con su desaparición, no solo se pierde una tecnología, sino también una memoria técnica profunda, que daba cuenta de la íntima relación entre estas comunidades y el mar.

Las embarcaciones indígenas del litoral peruano —la almadía, el caballito de totora y la balsa de cuero— son testimonio de una relación ancestral y profunda entre las comunidades costeras y el mar. Más que simples medios de transporte o trabajo, estas tecnologías reflejan conocimientos ecológicos, habilidades técnicas y formas de vida que supieron adaptarse a los cambios impuestos por la colonización. Algunas han persistido hasta hoy; otras se han perdido con el tiempo. Recuperar su historia no solo es un acto de memoria, sino también una invitación a repensar la riqueza y vigencia del saber indígena frente a los desafíos del presente.

Referencias

1. Antonio Jaramillo Arango, Dueños del agua: Balsas y balseros del Pacífico suramericano (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2022), 26–27; Jeff Emanuel, “Crown Jewel of the Fleet: Design, Construction and Use of the Seagoing Balsa of the Pre-Columbian Andean Coast”, en Proceedings of the 13th International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam, ISBSA 13, 2012, s.p.: Thor Heyerdahl, “The Balsa Raft in Aboriginal Navigation off Peru and Ecuador”, South-western Journal of Anthropology, Vol. 11, No. 3, 1955, 262. En este viaje, Heyerdahl y su equipo construyeron la balsa utilizando madera de Ochroma,para demostrar la posible conexión entre Sudamérica y la Polinesia precolombina antes de la llegada de los españoles.

2. Antonio Jaramillo Arango, Dueños del agua, 30; Clinton R. Edwards, Aboriginal Watercraft on the Pacific Coast of South America, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1965, 66-69.

3. Antonio Jaramillo Arango, Dueños del agua, 38.

4. Antonio Jaramillo Arango, Dueños del agua, 34.

5. Antonio Jaramillo Arango, Dueños del agua, 34. Jaramillo Arango ha tomado las medidas de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Relaciones Histôricas del viage hecho de orden de S. Mag. A la América Meridional. Primera Parte, Tomo 1, Madrid, Antonio Marín, 1748, 262-263.

6. Horacio H. Urteaga, “El arte de navegar entre los antiguos peruanos,” Revista Histórica (Lima) 5 (1913), 386.

7. Horacio H. Urteaga, “El arte de navegar,” 387.

8. Horacio H. Urteaga, “El arte de navegar,” 387.

9. Horacio H. Urteaga, “El arte de navegar,” 387.

10.Roberto Páez, “Balsas de cuero de lobo en Chañaral de Aceitunas (Norte Chico): un antiguo constructor revisitado,” en Actas del I Congreso Chileno de Antropología (Santiago de Chile: Colegio de Antropólogos de Chile A.G., 1985), 475; Referencias tempranas al uso de balsas de cuero de foca en la costa del Pacífico sur pueden encontrarse en los relatos de viaje de Louis Feuillée y Amédée-François Frézier: Louis Feuillée, Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques faites par ordre du Roi sur les côtes orientales de l’Amérique méridionale et dans les Indes occidentales, depuis l’année 1707 jusqu’en 1712 (Paris: Imprimerie Royale, 1725); y Amédée-François Frézier, Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chili et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 et 1714 (Paris: Jean-Geoffroy Nyon, 1716).

11. Roberto Páez, “Balsas de cuero de lobo,” 476.

12. Roberto Páez, “Balsas de cuero de lobo,” 476.

MOST RECENT

agosto 22, 2025

agosto 19, 2025

La Dorsal de Nasca: el mundo oculto de la cordillera submarina